4月16-18日,我院特聘研究员,台湾“中国文字学会”理事长、东海大学教授朱歧祥返校开展“甲骨文金文导读”系列学术报告。

(朱先生介绍讲座内容安排)

朱先生为国内外知名学者、甲骨文金文研究专家,于甲金文字的整理释读、词义考证、断代历史考证等方面取得了不凡的成绩。慕名前来参加讲座的包括校内外多个学院师生和工作人员,济济一堂,聆听朱先生教诲,会场一座难求。

4月16日下午3点整,在主持人李文亮博士的开场中,此次系列讲座拉开帷幕。朱先生幽默风趣地告知大家,要仔细地好好地倾听接下来六个小时的报告,他将毫无保留地将自己的治学秘籍和研究方法告诉大家。首先,朱先生谈到甲金文字考释的基本原则,即在“原形、流变、字用”中上下求索,周全呼应。求一字,必考其原形(最早的文字形体),查其流变(文字形音义在不同时代的发展变化),于用字中系联其内在演变脉络。其次,朱先生讲述在甲骨文发现120周年的今天,我们应该了解它的名称由来、发现过程和基本的研究方法。在发现过程中,朱先生重点介绍了甲骨四堂(罗振玉、王国维、董作宾、郭沫若)对甲骨文发现和研究起到的历史作用。罗雪堂收藏整理甲骨文,编著《殷墟书契前编》《殷墟书契菁华》《三代吉金文存》等书。天才王观堂开创“二重证据法”,著成《观堂集林》《殷卜辞中所见先公先王考》等书。董彦堂深入殷墟,实地发掘,科学整理国故,开创贞人研究和甲骨文断代研究。郭鼎堂借助甲骨文材料,全面研究中国古代社会制度和文化生活。甲金文的基本研究方法为对比阅读,于比较中寻找差异,求同存异。最后进入甲骨文中最早的一批象形字的解读和解读甲骨文的两把钥匙。最早的一批象形字包括人体、动物、自然、宗教、建筑、礼器、刑兵器、制成品八个类别。说解文字采用“树状迸发式”方法,解一字之形义,置于该字源流系统中,一字明而数字明。进入甲骨文的第一把钥匙为“干支字”,朱先生引领大家逐个识别十天干和十二地支,并对数目字简单介绍。了解古人纪年纪时以干支字为标识符号,天干和地支的搭配规律为单数配单数,不与双数相配,可以得到六十组数字。另外,干支字或为古代巫师传授弟子治理甲骨的启蒙读物。

4月17日下午第二场讲座如期举行,朱先生延续第一场讲座中提到的学习甲骨文的两把钥匙话题,谈到第二把钥匙为“先公先王表”。根据甲骨文字骨板材料记录的殷商时期先公先王名字和顺序,证实《史记·殷本纪》中所记载的殷商历史为信史,为中华民族寻根溯源找到了详实有力的证据。其后,朱先生以提供的讲义为底本,介绍甲骨卜辞的基本文例前辞、命辞、占辞和验辞,梳理出五期数件甲骨中所记载的历史,包含判断下雨时间、来雨方向、祈求丰收等等内容。将甲骨文根据不同特点分为王卜辞、非王卜辞、花东甲骨、周原甲骨、山东甲骨等类型。结合前代学者的甲骨分期,对比研究不同时期、不同地域的甲骨卜辞,往往能发现许多研究切入点。

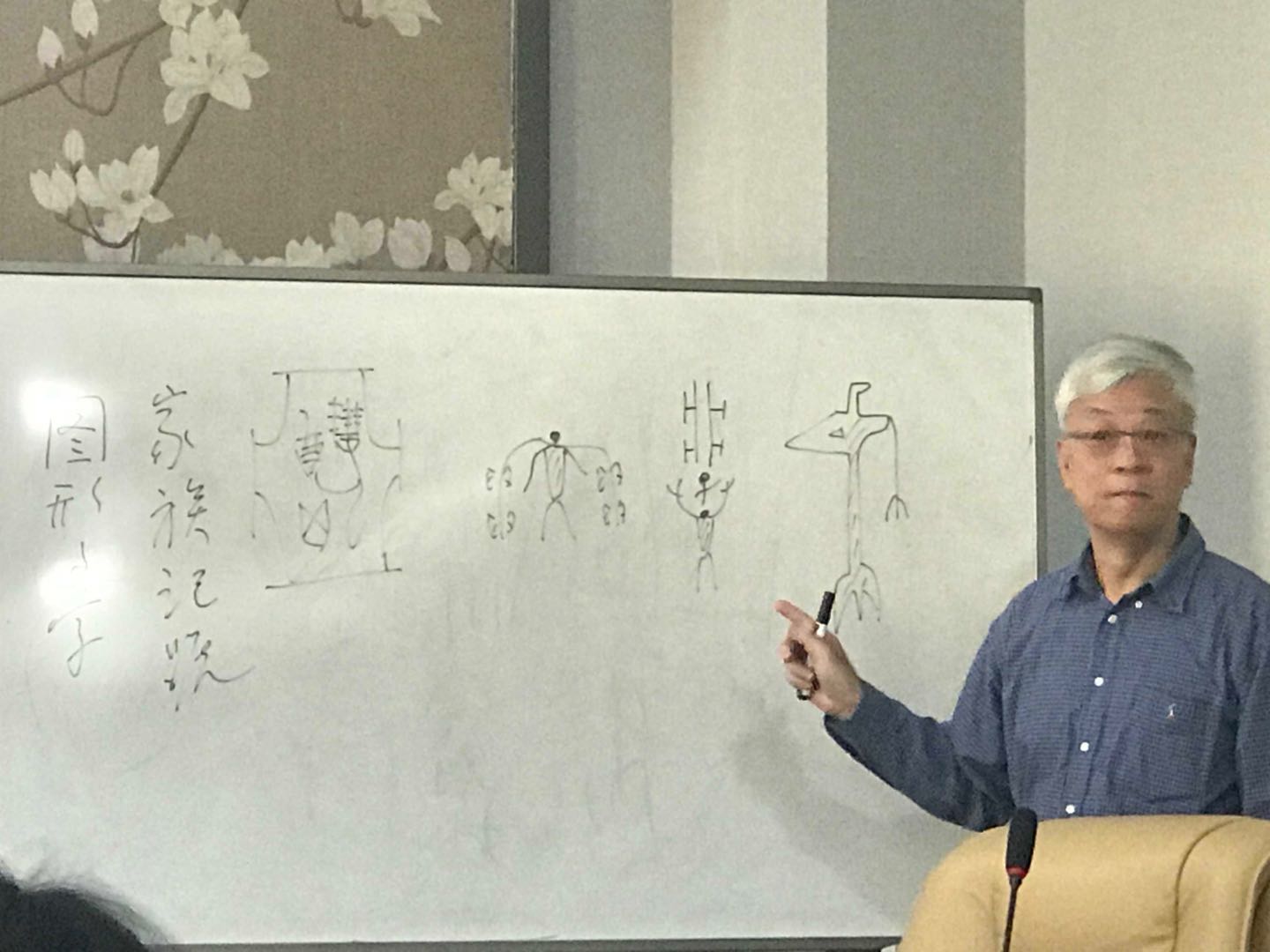

4月18日下午第三场讲座顺利进行。以甲骨文中记载的小故事为前半场主要内容,谈到文字的具体考释方法,有别于传统以字形作为主要依据,朱先生提出“大包围”式,将一字前后五期甲骨中所有出现的材料汇总到一起,由文及句,由句及词,由词及字,结合时代文化和社会制度背景多个角度考察,确定该字的合理释读。后半场,朱先生进入金文导读部分。界定金文名称和范围,以两汉以上青铜文字作为金文的研究内容,称为“吉金文”,简称金文最为适合。有关金文的铸刻材料,可以分为彝器、兵器、玺印货币和杂器四种类型。金文根据时代可以分为殷金文和周金文两大类,殷金文一类为图形文字(容庚先生观点),又称家族符号(朱先生观点),一类为常体金文;周金文可分为分王金文和分域金文。阅读金文要了解一个基本的文例“某乍(作)某器”,前“某”多为活着的人,或一或众;后“某”多为逝去的先人(偶尔也见到为活人作器,歌颂功德或事迹)。一般的阅读规律为由右及左,由上而下。其后,朱先生以《殷周金文集成》5379、5394、5395等片为例,讲述“小臣”与商王的故事,同时辨别区分金文中的多个字形,如“中”字的两种形体,一表方位词中间之“中”,一表伯仲之“仲”。详细讲述利簋、宗周钟(一名胡钟)、邾公钟的内容,为我们了解金文的铸刻范式,学习规范的金文材料指出了门径。

短暂而充实的三次讲座在邾公钟的故事中画上了句号。言虽已尽,而其意无穷。关于甲金文字,有着许许多多的未解之谜等待着我们去挖掘探索。朱先生于阳春时节洒下的一片种子,定能在我们的十三朝古都生根发芽,成长为参天大树。