5月8日-11日,著名语言学家,中国音韵学研究会顾问、南京大学教授鲁国尧先生受邀到校开展“中国语言学”系列学术报告。

鲁先生是大陆音韵学界继王力、周祖谟之后最有成就的音韵学家之一,也是当今中国语言学坛富有创新精神的学者之一。慕名前来参加讲座的师生人数众多,会场一座难求。

讲座开始前,鲁国尧先生欣然受聘高研院特聘研究员,副校长党怀兴教授为鲁先生颁发了聘书。

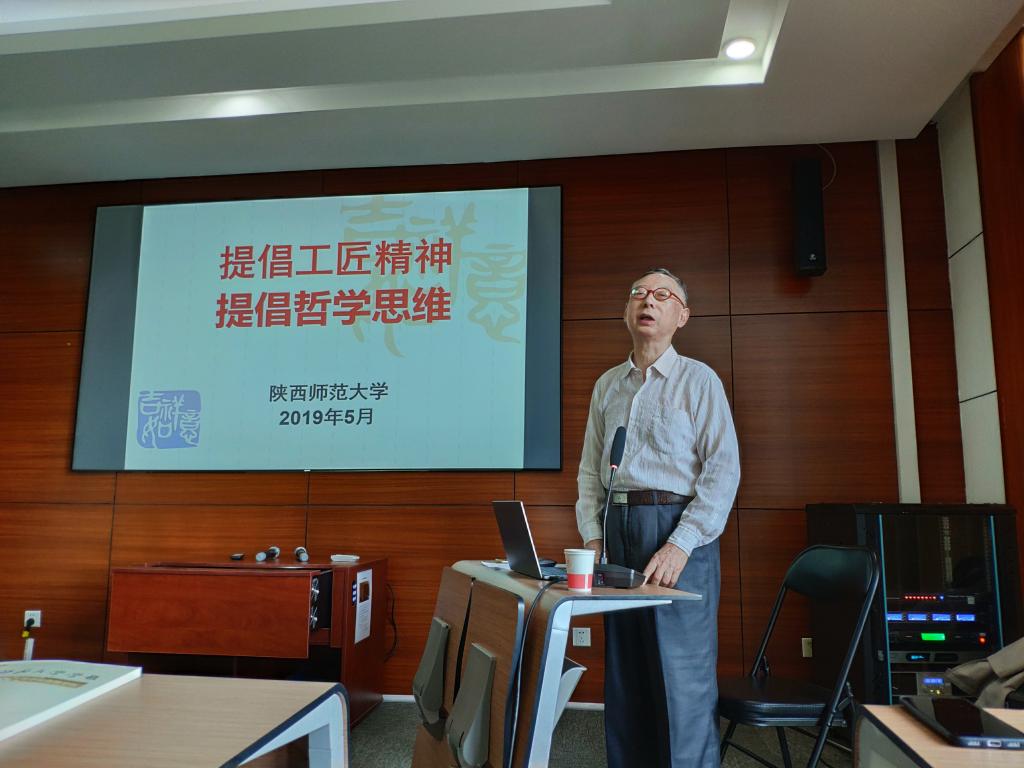

本次讲座的主题是“中国语言学系列讲座”,共分四场进行,其主题分别是:其一,“艰难的历程——中国人认识自己语音的千年史”;其二,“中国语言学的愿景:像珠峰一般屹立于世界学术之林”;其三,“提倡工匠精神,提倡哲学思维”;其四,语言学研究座谈会。

5月8日下午3点整,在主持人、高研院副院长赵学清教授的开场中,此次系列讲座拉开帷幕。鲁先生说中国人认识自己语音经历了艰难的历程,从公元2世纪到公元12世纪,用了千年才完成。对语音的认识由四部分组成,第一部分是注音法、反切法。语音必须要转化为视觉符号,才能突破空间与时间的制约,文化才能传承下去。汉字是非字母文字,只能取注音法,即汉字注汉字,亦即“整音注音法”。由于“整音注音法”的局限性,人们开始采用拆音法。拆分字音,是中国人认识自己语音的重要一步。随后,鲁先生对学界较普遍的反切缘于佛经汉译说提出了三点质疑,启发我们治学需要存疑。第二部分是对“韵”的认识。自从有了人类历史,就有了诗,中国自有诗即有韵。所以促使人们类聚韵字,渐渐可能剥离出韵,而撇下该音节的前一部份,渐悟出一个音节可以二分的道理,为反切的发明准备好基础。中国在三世纪时便出现了韵书。第三部分是对“调”的认识,中国人在五世纪发现了声调,并对声调及其应用作了有价值的研究。第四部分是对“声”的认识。中国的韵书,大韵的排列都有相当良好的次序,但小韵的排列则比较杂乱,这显示了韵书重韵不重声的特点,其深层原因则是当时声纽认识水平的低下。古人要学习梵文翻译佛经,梵文是拼音文字。梵文的字母叫“悉昙",是供童蒙学习梵文的练音表,梵文有14个元音,33个辅音。悉昙就是将梵文元音依次跟辅音相拼。唐人受到梵文“悉昙”体文的启发,并参照藏文字母的体系创制字母。有守温三十字母和宋人三十六字母。汉语的韵母学说、声调学说是中国古人自己摸索出来的,声母学说则是受梵语语音学的影响。切韵图(《韵镜》《七音略》)标志中国人对自己语音结构认识的成熟,这种矩形网状结构的切韵图,声、韵、调安排秩然有序,体现了音位学的原则。至此,中国完成了认识语音的千年历程。

5月9日下午第二场讲座如期举行。近两年,鲁国尧、沈家煊、陈平三位学者不约而同都在关注中国语言学的发展。鲁先生提出中国语言学应奉行不崇洋、不排外的“双不方针”。但遗憾的是,中国语言学也存在崇洋怪象。爱默生的《论美国学者》,吹响了美国文化学术独立意识觉醒的号角,以此为鉴,鲁先生指出比起爱默生写《论美国学者》时的美国,中国学术有十分悠久的历史和光辉的传统,有更强大的政治、经济基础。1949年新中国成立,七十年来取得了辉煌的成就,正是中华民族伟大复兴之时,正是文化学术大“发”之时,语言学人憧憬、向往、企盼中国语言学的辉煌的未来、伟大的未来。鲁先生希望中国语言学能像珠峰一般屹立于世界学术之林。

5月10日下午进行第三场讲座。讲座分两部分,第一部分“提倡工匠精神”,第二部分“提倡哲学思维”。鲁先生首先论述“提倡工匠精神”。他指出工匠精神是指工匠对产品精雕细琢,精益求精,不断追求完美和极致的精神理念。学人应如工匠,力争尽善尽美。鲁先生结合自己撰写《卢宗迈切韵法述论》的经验,告诫我们,一篇好的文章应同时具有创新的思维和无比丰富的论证材料。鲁先生认为,一个学人,年轻时应该做微观研究,培养工匠精神。传统语言学人年轻时主要精力和时间应放在语言事实的搜集和分析上。第二是要“提倡哲学思维”,鲁先生认为治学到了成熟期,要有擅长哲学思维亦即理论思维的能力,能出思想、理论。鲁先生列举自己的新观点:如明代官话基础方言为南京话的假说、“颜之推谜题”等;新理论,如“国力学术相应律”“文化学术后发论”“犬马——鬼魅法则”等,我们从中得以窥见鲁先生对理论创新的追求和实践。鲁先生还指出培养哲学思维,应“越雷池一步”,多读哲学经典、名著。对崇洋派的所谓“理论”不可轻信,要有抗毒能力。

5月11日上午的座谈会顺利进行。鲁先生首先提出,在拥有深度的基础上拓宽广度。希望同学们在钻研自己本专业的同时,放宽眼界,多涉猎一些文史哲的知识。然后回答了老师、同学们提出的“如何利用南方方言研究《尔雅》中的古词”“如何学习研究音韵学”“如何学习吟诵”等问题,并现场吟诵杜甫的《春望》等。随后鲁先生还讲述了自己童年的经历、大学里艰苦的求学时光,勉励同学们在新时代里利用现在更好的条件,珍惜时间,努力读书,早日成才。

通过四天的聆听,我们深深了解到,中国传统语言学是我国传统文化的重要组成部分,中国人对自身语言的探索走过了一段漫长而艰难的历程。当今我国国力大增,正是文化学术大发展之时,中国语言学人应该自励自勉,坚持“不崇洋,不排外“的“双不方针”,用工匠精神,精益求精完成细致的工作,用哲学思维搭建自己的理论大厦。不懈努力、持续探索,将我国语言学发扬光大,让中国语言学像珠峰一般屹立于世界学术之林!