6月3日上午,由人文科学高等研究院主办的“云枢问道:AI时代的文明书写与学术研究”系列活动之“AI辅助人文科学研习工坊”在长安校区教育博物馆西附楼N301室成功举办。本次工坊邀请中山大学历史学系副教授李诚、安徽师范大学历史学院副教授陈悦、美国纽约州立大学布法罗分校历史系在读博士万澍、陕西师范大学历史文化学院教师张光伟担任主讲嘉宾。人文科学高等研究院副院长蔺丰辉主持活动,院长李化成等校内外30余位师生参与研讨。

万澍首先结合其在北美地区数字人文暑期学院的教学经历,以社会网络分析为例,强调AI在简化研究流程的同时,研究者还应掌握底层理论逻辑。他通过展示中心性分析的三种经典公式,指出即使AI能自动生成分析结果,学者仍需理解度中心性、接近中心性等概念的原理,才能校验AI输出的准确性。“AI是高效助手,但人类必须保持对研究过程的主导权。”他特别提到,文科生需补足统计学和编程基础,避免因“知其然不知其所以然”陷入数据误判。

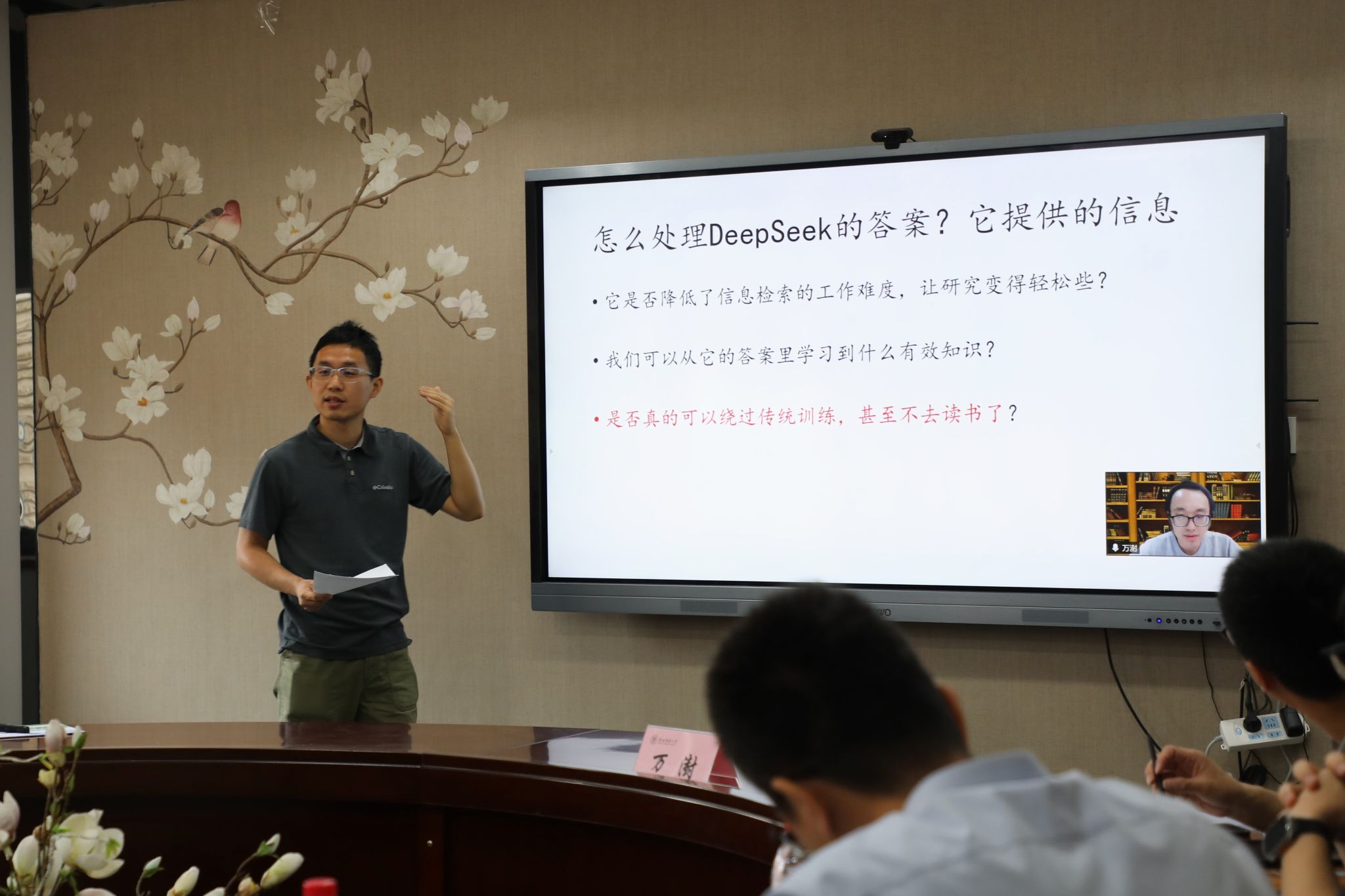

李诚聚焦AI时代的学术训练转型,提出考试改革的两种思路:回归手写笔试或让学生修订AI生成的论文,以此强化批判性思维。他以英国法律史研究为例,演示如何利用国家档案馆数据库检索史料,强调锁定具体档案页码、理解编码逻辑的重要性。“AI能加速检索,但无法替代对原始文献的深度解读。”他通过布莱克斯通研究中的作者混淆案例,警示研究者必须核对原书,避免依赖AI导致的知识讹误。

陈悦分享了AI在拜占庭学领域的两项前沿应用:比利时根特大学利用大语言模型开发中世纪希腊语自动标注工具,法国团队通过计算机视觉技术还原拜占庭印章铭文。她指出,前者实现了对1.2万条中世纪手稿题铭的高效处理,后者基于深度神经网络构建了铭文图像识别系统。“AI推动文献学与考古学的跨学科合作,但历史学者需学习代码解读与可视化工具,才能驾驭技术红利。”她强调,学科主体性应体现在对AI输出的史学解读而非技术盲从。

张光伟介绍了与香港中文大学合作的盛宣怀档案智能分析项目,展示如何通过OCR技术、知识库构建和多智能体系统,实现古代书信的精准转录与智能解析。他以“李鸿章与盛宣怀通信风格”为例,演示AI如何分解问题维度、生成检索方案并输出分析报告。“关键在于构建闭环验证机制。”他强调,通过限定知识库范围和优化提问策略,可有效减少AI幻觉问题,同时保留人类对历史逻辑的主导权。

互动环节中,师生围绕“AI是否导致学术同质化”等问题展开热烈讨论。蔺丰辉在总结中指出,本次研习工坊呈现了AI在史料分析、创新研究、跨学科协作等层面的多元应用,其核心启示在于:AI并非替代人类思考,而是延伸了学术探索的边界。人文科学研究者需在掌握技术工具的同时,坚守对史料细节的考据和对学术伦理的审慎,真正实现“AI赋能”而非“技术异化”。

据了解,人文科学高等研究院围绕“人工智能赋能学校改革发展年”,自今年4月起陆续开展“云枢问道”系列活动,本次活动是系列活动的第四场,先后通过学术讲座、圆桌研讨、案例工作坊等形式持续探索AI时代学术研究的创新路径与文明书写的新范式。